GoPro Hero12以降の機種はGP-LOG2.0での撮影方式に対応しているのですが、これを活用しているユーザーってどれくらいいらっしゃるのでしょうか?

GoProはGP-LOGを活用する事で画質を最大化可能です。

またHero13ではネイティブHDR撮影に対応はしているのですが、流行りだから実装してみました、レベルの残念画質なのですが、GP-LOG素材からHDR化する方が圧倒的に画質は良いです。

この記事はGP-LOG2.0からHLG化(YouTube対応)するためのワークフローを記しています。

対象:GoPro HERO12/13(GP-Log + Color: Native) を DaVinci Resolve 20 で Rec.2100 HLG に仕上げる実用レシピ。

ノード構成は00_IDT_GP-Tune → 01_NR → 02_CON → 03_WB → 04_SAT → 99_CST_ToneOnly。

撮影は 5.3K/30p フルフレーム(GyroFlow 前提で解像度マージンを確保)。

0. TL;DR(先に結論)

- Native HDRはカメラ内でトーンマッピングを焼き込むため、後処理の自由度が低く、発熱もしやすい。

- GP-Log + Color: Native を GP-Tuneで DWG/DI に正規化し、RCMの出力でHLG化するのが堅い。

- 最終ノードの CST は「変換なし(DWG/DI→DWG/DI)」でトーン整形だけに使う。

- HLGの拡散白は 75–80%、スペキュラーは 85–100% を目安に。

- 撮影は 5.3K/30p、シャープ Low/NR Low〜Medium、WB固定が安定。

- 有料の変換ソフト「GP-Tune Transform」を利用する。

以下は書き出し後の動画です。

1. なぜ「Native HDR」を使わないのか

- トーンマッピングが焼き付き、後処理で救える余地が小さい。

- 処理負荷が高く 発熱→サーマル制限 に届きやすい。

- 同じビットレートに高コントラストを押し込むため、動体でノイズ/ブロックが出やすい。

→ 素材の情報量を保つ GP-Log で撮って、ポスト側で丁寧にHLG化したほうが階調と色を守れる。

2. 全体像(1行)

GP-Log →(00)GP-TuneでDWG/DI化 →(01〜04)NR/CON/WB/SAT →(99)CSTでトーン整形のみ → RCMでRec.2100 HLG出力。

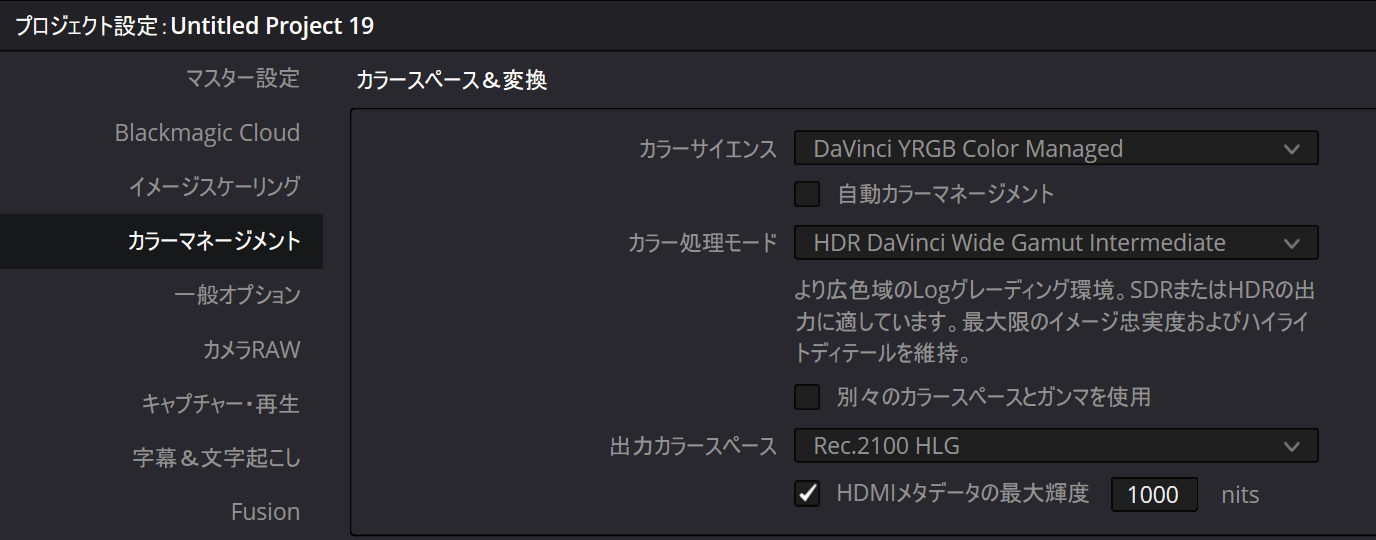

3. プロジェクト設定(RCM)

設定 > プロジェクト設定 > カラーマネージメント

– カラーサイエンス:DaVinci YRGB Color Managed

– 自動カラーマネージメント:OFF

– カラー処理モード:HDR DaVinci Wide Gamut Intermediate(= タイムライン色空間)

– 出力カラースペース:Rec.2100 HLG

ここで出力をHLGにするので、最終ノードで色空間変換はしません(=二重変換を避ける)。

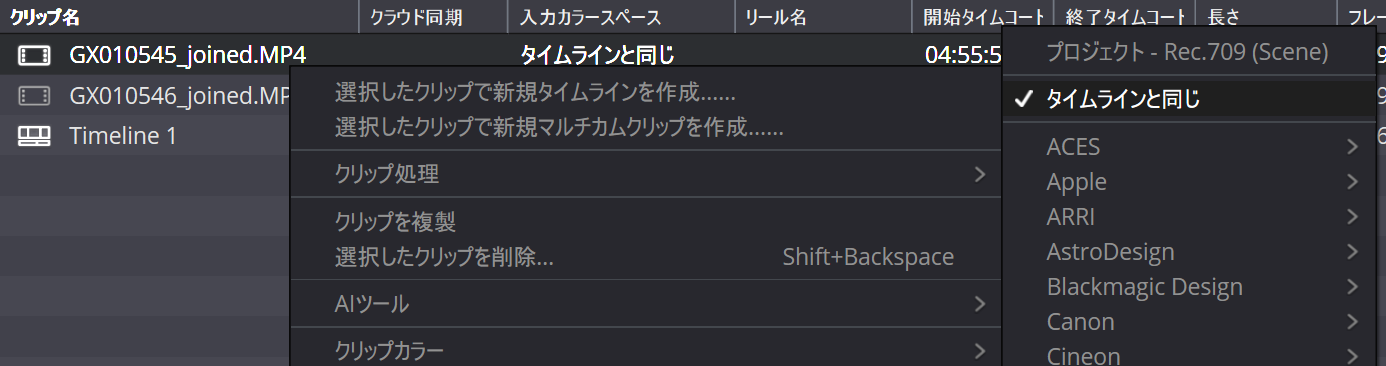

4. クリップ側の入力設定(IDTをかけない)

- メディアプールでクリップを選択 → 入力カラースペース:タイムラインと同じ(または 未指定)。

→ RCMの自動IDTが当たらず、GP-Tuneだけで入力正規化できます。

5. ノード構成(命名そのまま使えます)

00_IDT_GP-Tune # GP-Log Native → DWG/DI(入力正規化)

01_NR # ノイズリダクション(必要カットのみ)

02_CON # トーン/コントラスト(Yカーブ + HDR Wheels)

03_WB # ホワイトバランス(色温・ティント)

04_SAT # 彩度(Saturation / Color Boost)

99_CST_ToneOnly # CST:DWG/DI→DWG/DI(変換なし、トーン整形のみ)

順序の意図:NRは早め(GP-Tune直後)→ まずトーン → WB → 最後に彩度。

99は“味付け”だけ。出力HLG化はRCMに任せる。

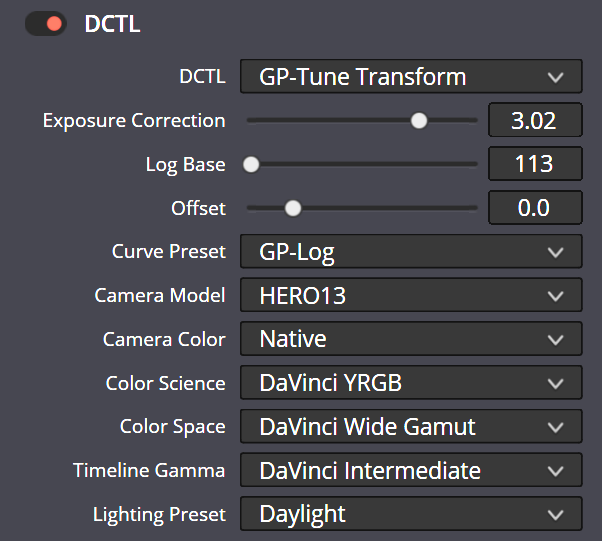

6. Node 00:GP-Tune(入力正規化)

- Input:GP-Log

- Gamut/WB:Native

- Camera:HERO12/13 など

- Destination:DaVinci Wide Gamut / DaVinci Intermediate(DWG/DI)

- Exposure:0から(必要に応じて ±0.3〜0.7stop)

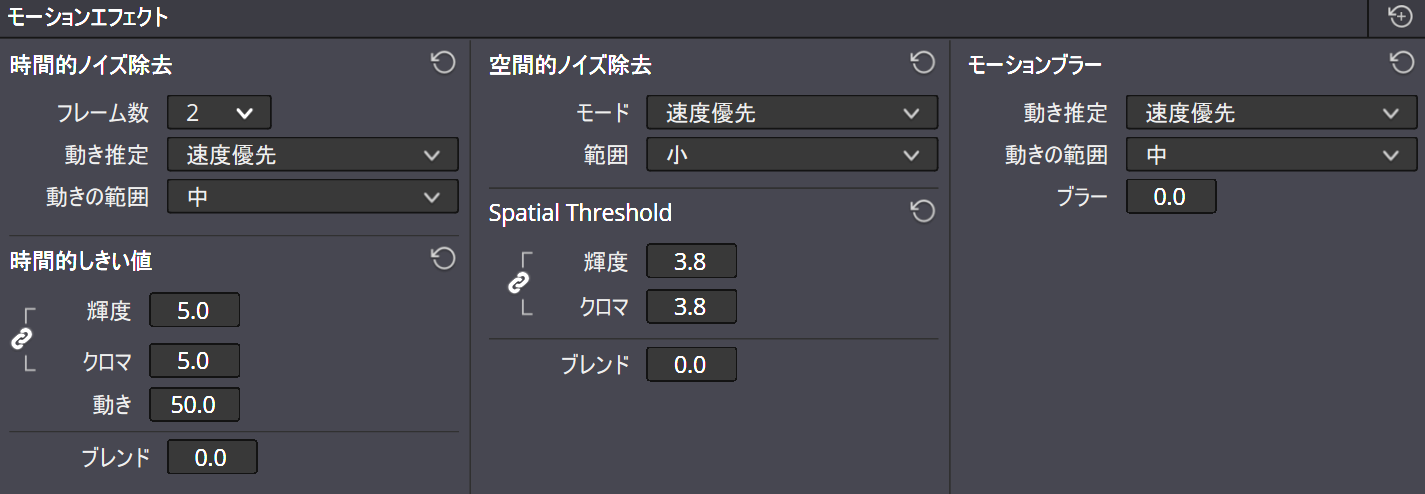

7. Node 01:NR(Resolve 20 日本語UIの目安)

時間的ノイズ除去(Temporal)

– フレーム数:2(静物は3)

– 動き推定:速度優先

– 動きの範囲:小(速い被写体なら中)

– 時間的しきい値:輝度 3–6 / クロマ 4–8 / 動き 50 / ブレンド 0.0–0.2

空間的ノイズ除去(Spatial) 必要時のみ少量

– モード:速度優先/範囲:小

– Spatial Threshold:輝度 2–4 / クロマ 2–6

破綻リカバリ

– 残像・水彩化 → フレーム数2、しきい値を下げる、動きの範囲小

– 細部が溶ける → Spatialを0、Temporal輝度を下げる、最後にMidtone Detail +10〜+20で質感戻し

– 色にじみ → Temporalのクロマしきい値を上げる

– 効きすぎ → NRノードのKey Output Gain 0.6〜0.9で薄める

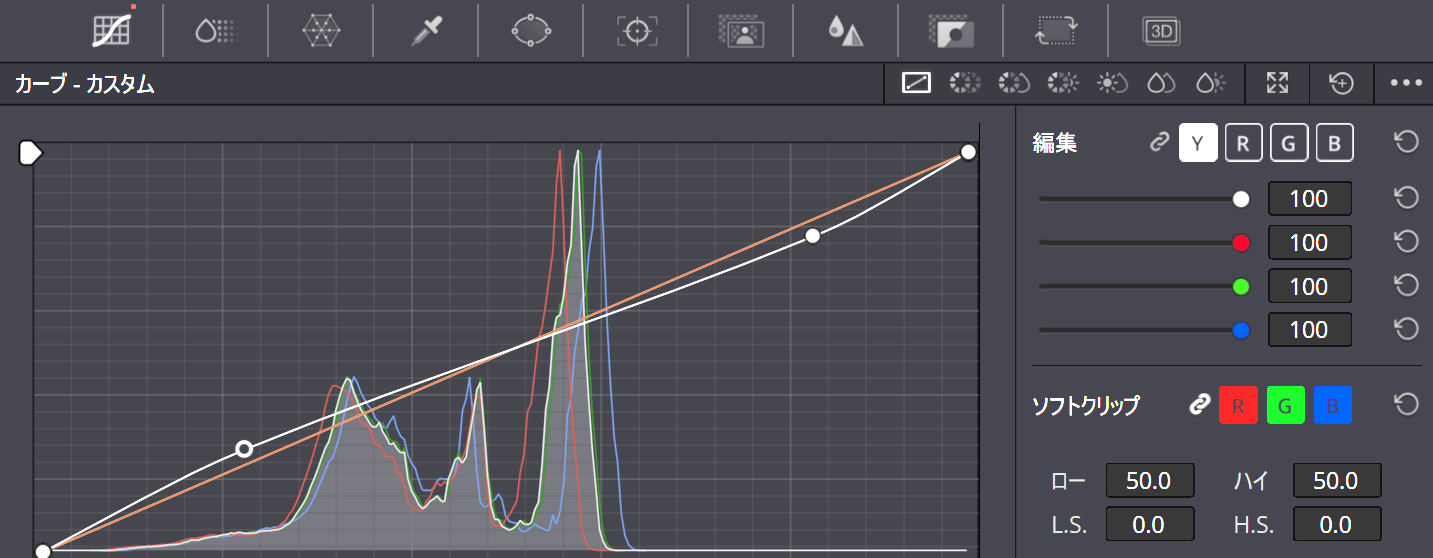

8. Node 02:CON(トーン/コントラスト)

- Contrast / Pivot:

Contrast 1.05–1.15 / Pivot 0.40–0.50 - HDR Wheels:Shadow / Light / Specular を微調整

- カスタムカーブ(Yのみ)で浅いS字

- RGBカーブは使わず、Yカーブで。

- HLGの拡散白 75–80%、強ハイライト 85–100% を目安に。

9. Node 03:WB(ホワイトバランス)

- Primaries の 色温・ティント を中心に調整。

- 大きく外れている場合のみ Offset を微量。

- 彩度を上げる前にWBを整える。

10. Node 04:SAT(彩度)

- Saturation:

50(既定)→ 55–60 - Color Boost:

+3〜+8 - 強いLED/看板で飽和する時:Luma vs Sat で暗部と超ハイライトを -5〜-10。

- 全体が強いと感じたら:ノードの Key Output Gain 0.85–0.95 でブレンド。

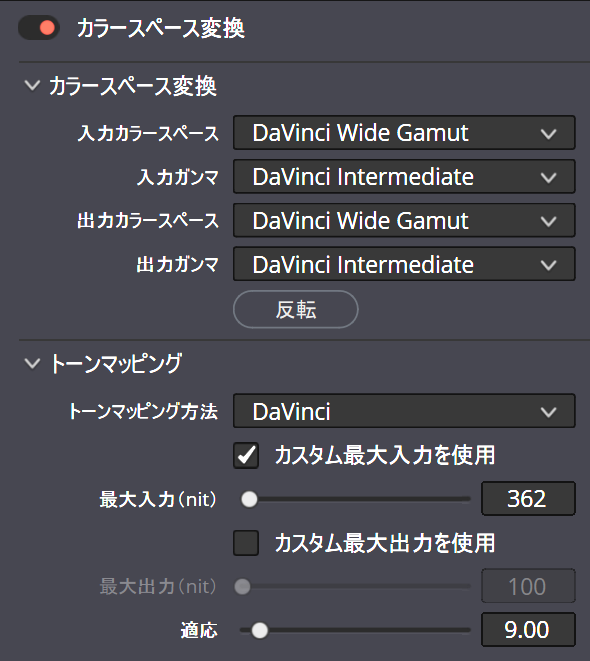

11. Node 99:CST(変換なしでトーン整形)

- Input:DWG/DI / Output:DWG/DI(変換なし)

- Tone Mapping:DaVinci(もしくは 輝度マッピング)

- Gamut Mapping:Saturation Compression = ON

- Max Output(nit):モニタ実ピーク(例:1000)

- Max Input(nit):800–1200 で素材に合わせて調整

- Apply Forward OOTF:見た目が暗い時だけONを試す

実際のHLG化はプロジェクト設定の 「出力カラースペース = Rec.2100 HLG」 が担当。ここで色空間は変えない。

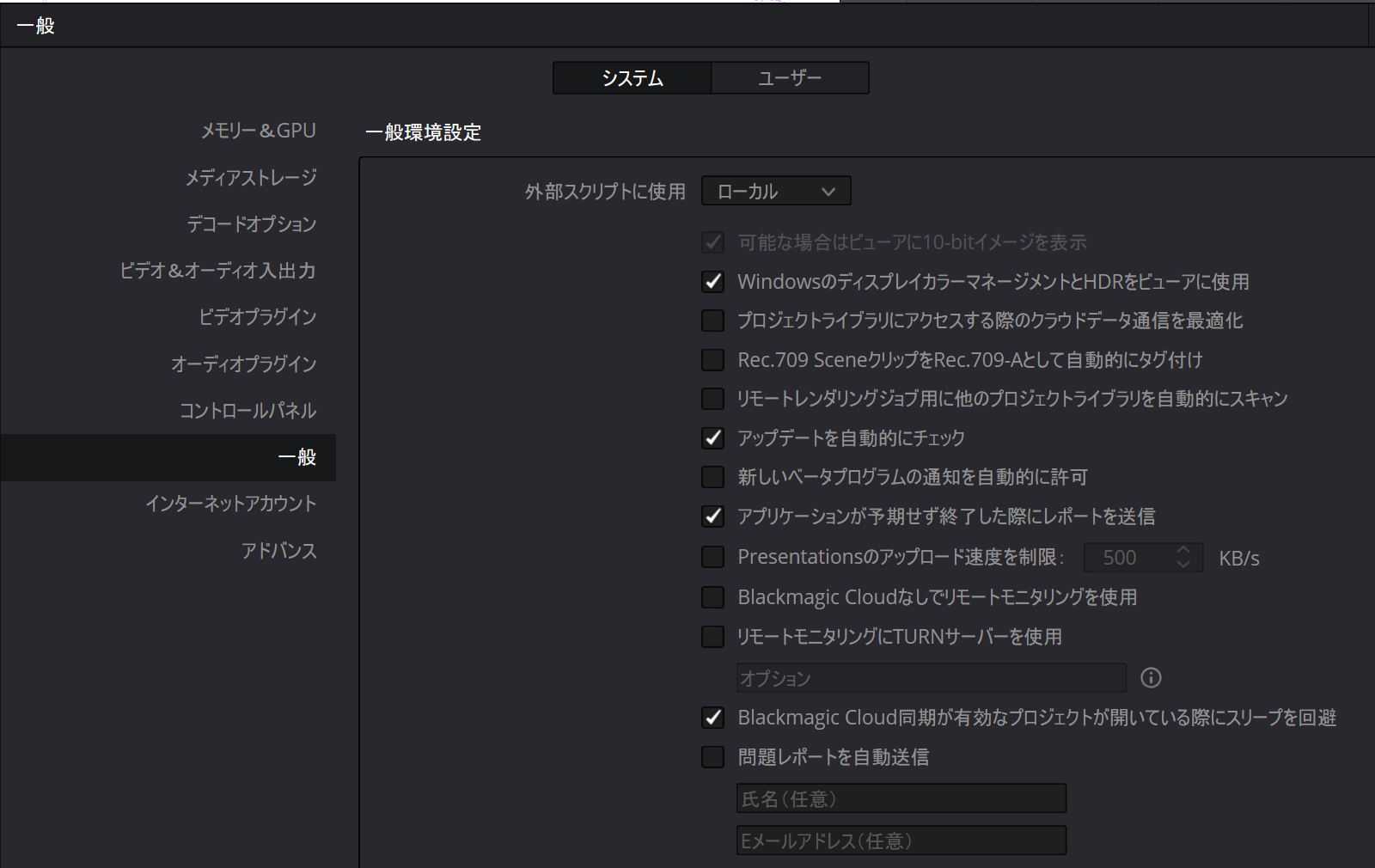

12. HLGを正しくモニタするチェック

- 環境設定 > 一般

- 「WindowsのディスプレイカラーマネージメントとHDRをビューワに使用」ON

- 「可能な場合はビューワに10-bitイメージ」ON

- OS/GPU:Windows HDR ON、GPU出力 10bpc

- モニタ:HDR/HLGモード有効

- スコープ:歯車 → HDR(ST.2084/HLG)、表示はパーセンテージにすると読みやすい

- 拡散白 75–80%、強ハイライト 85–100%

13. 撮影メモ(5.3K/30p + GyroFlow)

- 解像度:5.3K/30p … GyroFlowでの手ぶれ補正クロップとディテール保持のため。

- シャープ:Low/NR:Low〜Medium(HERO13のカメラ内NR)

- WB固定(屋外 5200–5600K / 室内 3000–3500K)

- ISO上限は抑えめ(例:Max 800〜1600)

- シャッター:180°目安(30p → 1/60)

- 熱対策:長回しは外部給電・背面輝度を下げる・風通し確保

14. 書き出し(Deliver)

- Codec:H.265(HEVC) Main10

- Color Tags:BT.2020 / HLG

- 公開先(YouTube 等)で HDRとして認識されているか最終チェック。

15. トラブルシュート早見表

| 症状 | 対処 |

|---|---|

| HLGの明るさが出ない | Viewer HDR/10bit/OS HDR/モニタHDRを確認 |

| 白が割れる | Node99のCST:Tone=DaVinci、Max Input↓、必要ならSoft Clip少量 |

| 色が暴れる | Saturation Compression=ON、Luma vs Satの両端を少し下げる |

| 色/コントラストが変 | クリップ入力が 「タイムラインと同じ」 か(IDT重複を疑う) |

| NRでのっぺり | Spatial=0、Temporalしきい値を下げる、最後に Midtone Detail +10〜+20 |

16. チェックリスト(コピペOK)

- [ ] プロジェクト:RCM/Timeline=DWG/DI/Output=Rec.2100 HLG

- [ ] クリップ入力:タイムラインと同じ(IDTなし)

- [ ] ノード:00_IDT_GP-Tune → 01_NR → 02_CON → 03_WB → 04_SAT → 99_CST_ToneOnly

- [ ] スコープ(HLG):拡散白 75–80%/強ハイライト 85–100%

- [ ] 最終CST:DaVinci/Saturation Compression ON/MaxOut=モニタ実ピーク

- [ ] NRは必要カットのみ、シャープは最後に少量

- [ ] 書き出し:HEVC Main10 / BT.2020 + HLG

まとめ

YouTubeにHDR形式で出力すれば、視聴者の視聴環境がHDR対応している、という前提は必要ですが、曇天のような映像でも雲のディテールがしっかり描写されていて、臨場感のある映像に仕上がります。

最終の出力形式が必ずしもHDRではなかったとしても、とりあえずGP-LOGで撮影しておけば、後工程での調整は幅が広がるので、個人的にはGP-LOGはGoProで撮影する際の標準形式になっております。

![【GoPro公式】デュアルバッテリーチャージャー + Enduro バッテリー HERO13 Black用 2個セット | AEDBD-201-AS [国内正規品] #1](https://m.media-amazon.com/images/I/31NGhWW+xgL._SL100_.jpg)

![【GoPro公式】デュアルバッテリーチャージャー + Enduro バッテリー HERO13 Black用 2個セット | AEDBD-201-AS [国内正規品] #2](https://m.media-amazon.com/images/I/41mPNmnY9zL._SL100_.jpg)