近年、AI開発、特に大規模言語モデル(LLM)をローカル環境で動かす需要が急速に高まっています。しかし、そのためには非常に高性能なGPUが必要となり、多くの人がそのコストに頭を悩ませているのではないでしょうか。

「最新のRTX 5090を使いたい。でも、PC全体に数十万円もかける予算はない…」

この記事では、そんな悩みを解決するための一つの答えとして、GPUに予算を集中させ、他のパーツを賢く選ぶことで、高性能なAI開発環境をコストパフォーマンス良く構築するための自作PCガイドをお届けします。一見アンバランスに見えるこの構成が、なぜAI開発という目的において合理的と言えるのか、その理由と組み立てのポイントを詳しく解説します。

- ASUS AMD B550 搭載 Socket AM4 対応 マザーボード ROG STRIX B550-A GAMING 【 ATX 】

- 【国内正規品】AMD エーエムディー/Ryzen 7 5700X BOX CPUクーラー別売 without cooler/動作クロック周波数:3.4GHz / ソケット形状:Socket AM4 / [Ryzen75700XBOX] / 0730143314275

- CORSAIR DDR4-3600MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE RGB PRO シリーズ 16GB [8GB×2枚] CMW16GX4M2C3600C18W

- MSI SPATIUM M480 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB 内蔵SSD 高速タイプ S78-440Q600-P83 HD4391

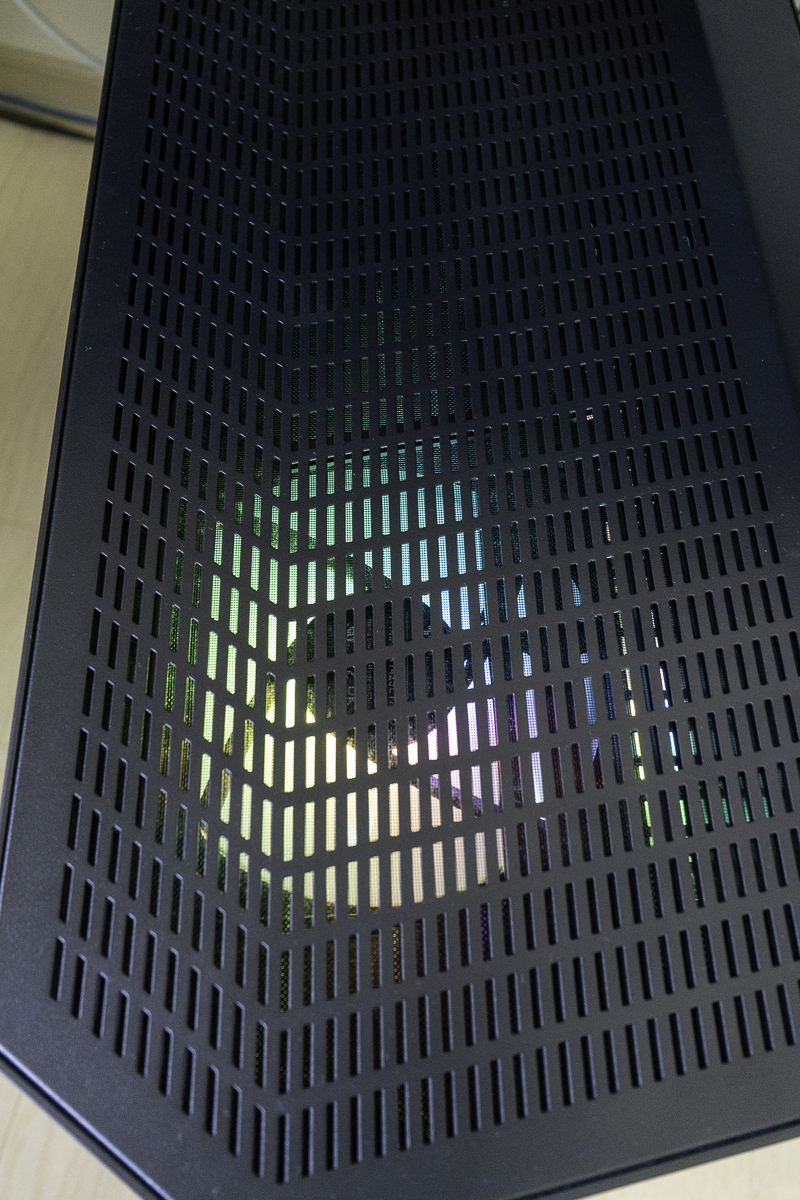

- MSI MAG PANO M100R PZ PCケース microATX ミドルタワー 黒 ピラーレスモデル ARGBファン4基付き強化ガラスパネル 背面コネクタ対応 CS8963

- MSI MAG CORELIQUID E240 WHITE 240mmラジエーター搭載 簡易水冷 CPUクーラー MAG CORELIQUID E240 WHITE FN2025

- Thermaltake CT140 Reverse ARGB Sync 2枚セット Black PCケースファン CL-F174-PL14SW-A FN2398

- EZDIY-FAB シールド 12VHPWR PCIE 5.1 90度角度 GPU 延長ケーブル 、90 度 12V-2x6 アングルアダプター付き、16 ピン (12+4) PCIe 5.1 PSU ケーブル延長、RTX 40シリーズ対応、コーム付き リバースタイプ - 黒

- MSI MPG A1250GS PCIE5 PC電源ユニット 1250W ATX3.1/PCIe 5.1対応 80PLUS GOLD認証 フルモジュラー 静音 日本メーカーコンデンサ 10年保証 PS1543

🎯 コンセプトとパーツ選定

このビルドのコンセプトは明確です。「ローカルLLM(大規模言語モデル)の動作を最優先し、GPU性能にすべてを捧げる」。ゲーミング性能のバランスを追求するのではなく、AI開発という単一目的のために、RTX 5090の性能を最大限に引き出すことを目指しました。

パーツ構成

| パーツ | 型番・仕様 |

|---|---|

| マザーボード | ASUS ROG STRIX B550-A GAMING |

| 電源 | MPG A1250GS PCIE5 | Power Supply |

| CPU | Ryzen 7 5700X |

| メモリ | CORSAIR DDR4-3600MHz 16GB×2 |

| ストレージ | MSI SPATIUM M480 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB |

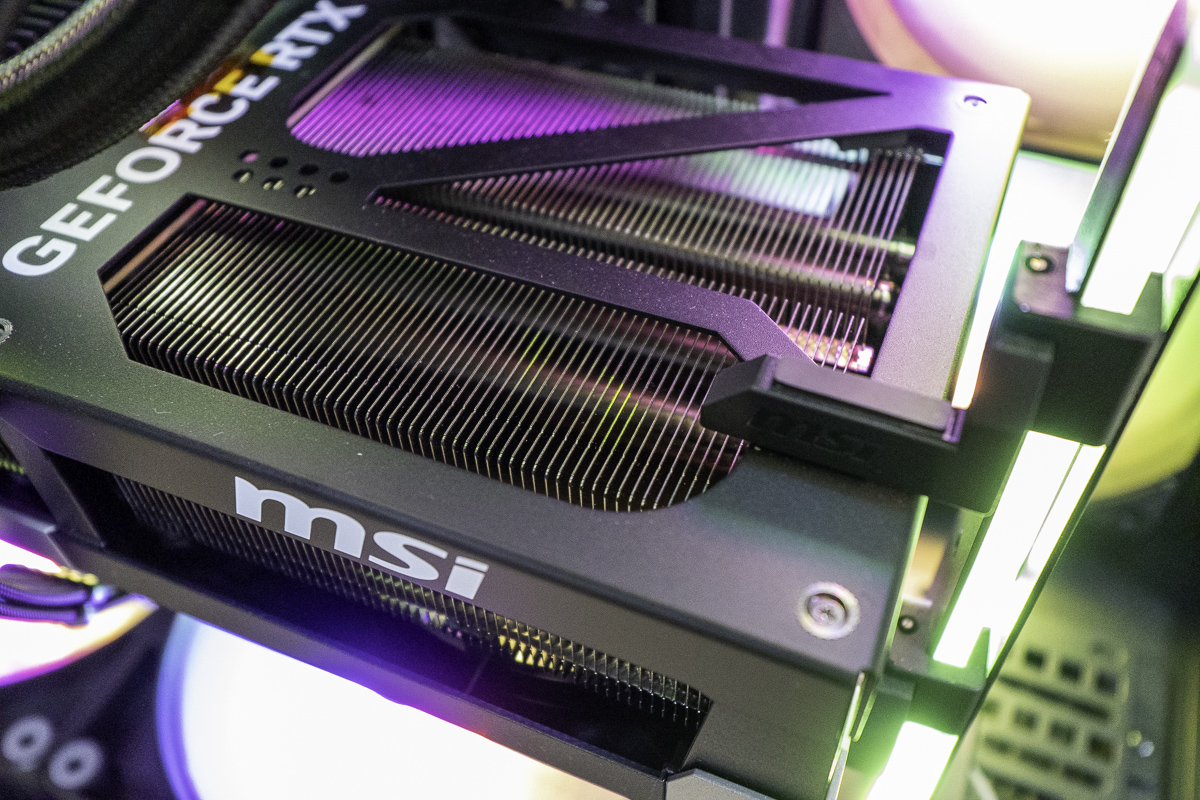

| GPU | GeForce RTX 5090 32GB VENTUS 3X OC |

| ケース | MSI MAG PANO M100R PZ(Black) |

| CPUクーラー | MSI MAG CORELIQUID E240(簡易水冷) |

| 追加ファン | Thermaltake CT140 Reverse ARGB ×3(天板×1/底面×2) |

CPUやメモリをあえて一世代前のAM4プラットフォームで固めることで、全体のコストを大幅に抑制。その分、VRAMを大量に消費するLLMのために、32GBのメモリを搭載したRTX 5090へ予算を全振りしています。ゲームのベンチマークスコアは最新のハイエンド構成にかないませんが、AI開発のタスクにおいては非常に効率的な構成です。

🛠️ ビルドの要点(組み立てと設定)

ここからは、この特殊な構成を安定して動作させるための、組み立てと設定のキーポイントを解説します。

CPU冷却:あえての簡易水冷

狙いは「グラボの発熱に全振りしたケースファン制御」。低TDPなRyzen 5700Xを簡易水冷で冷却することで、CPU温度に常に余裕を持たせます。これにより、ケース全体のファン制御を、このPCの”主役”であるGPUの温度に完全に連動させることが可能になります。

大型の空冷クーラーは、その体積がケース内のエアフローを阻害したり、GPUの真上から熱を吸い込んでしまったりする懸念がありましたが、ラジエーターを天板に設置できる簡易水冷ならその心配もありません。

ケース選びと配線:MSI MAG PANO M100R PZ

このPCの心臓部であるRTX 5090は、想像以上に強烈な熱を発します。そのため、ケースには高い排熱能力が求められます。MSIの「MAG PANO M100R PZ」は、その条件を満たす優れた選択肢でした。

このケースは、マザーボード搭載スペースと電源搭載スペースが分離されたデュアルチャンバーレイアウトを採用しており、配線がエアフローを妨げるのを防ぎます。裏側の広い配線スペースのおかげで、ケーブル整理も非常に簡単です。

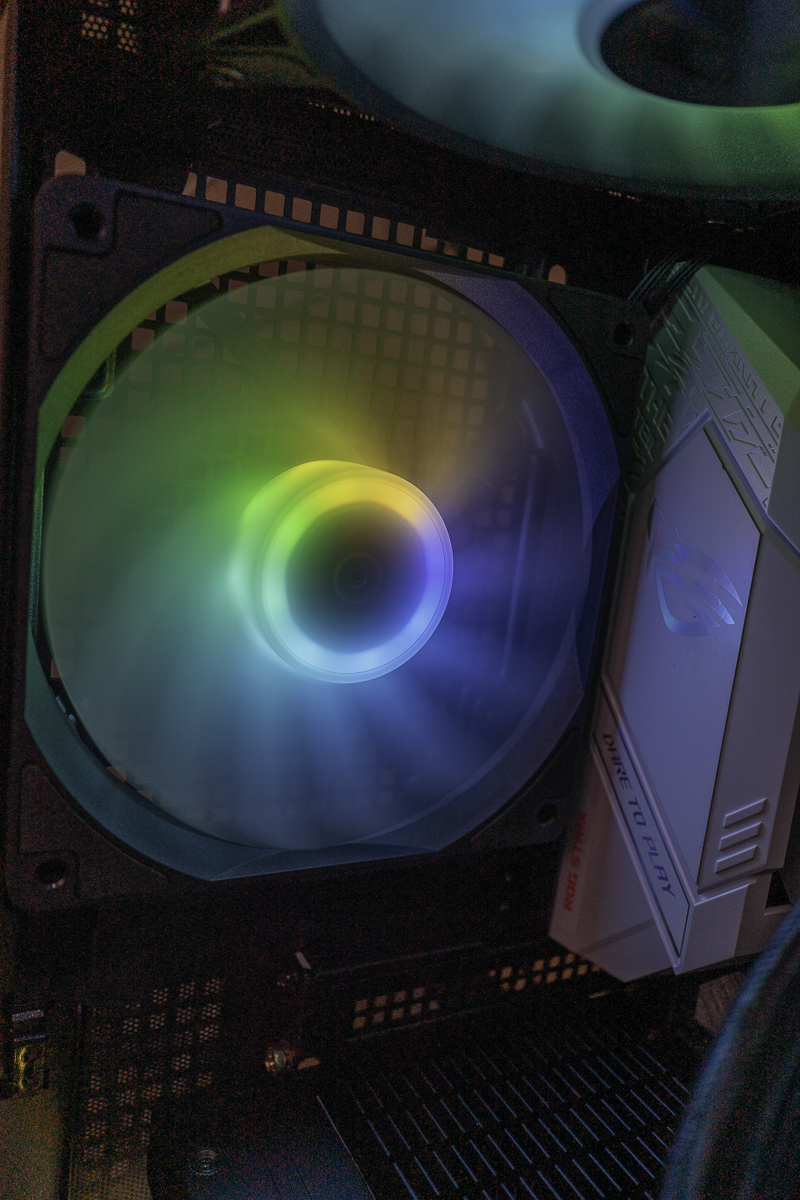

標準で付属する側面140mmファン3基(吸気)と背面140mmファン1基(排気)が、強力なエアフローの基礎を築きます。

電源ケーブルの取り回し

ただし、電源付属のPCIe 5.1 PSUケーブル(700mm)では、RTX 5090の電源コネクタまでギリギリでした。ケーブルに変なテンションがかかるのは避けたいため、今回はL字型の12VHPWR変換コネクタを使用し、スマートな配線を実現しています。

L字コネクタと延長ケーブルを使うことで、ケーブルのテンションも解消され、見た目もスッキリしました。

ファン制御:BIOS完結のT-Sensor運用

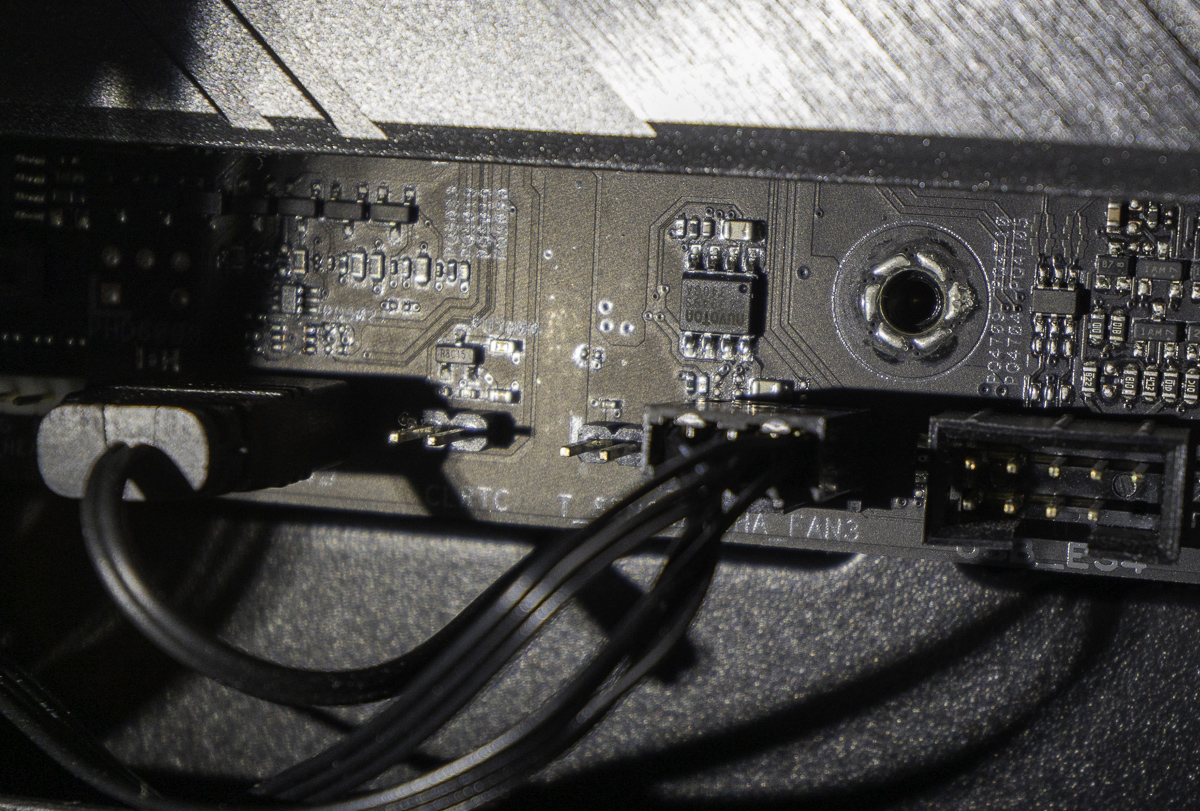

このビルドの最も重要な工夫が、OS非依存のGPU温度連動ファン制御です。通常、マザーボード(ASUS ROG STRIX B550-A)はBIOSレベルでGPU温度を直接参照できませんが、マザーボード上のT-Sensor(温度センサー)端子を活用することで、これを可能にします。

具体的には、10kΩのNTCサーミスタをこの端子に接続し、センサーの先端をRTX 5090のバックプレート裏に貼り付けます。そして、BIOS(Q-Fan)設定で、ケースファンの制御ソースをこのT-Sensorに指定。これにより、OS上で余計な常駐アプリ(Armoury Crateなど)を動かすことなく、BIOSレベルでGPU温度に連動したファン制御が実現します。

センサーは「バックプレート → カプトン(絶縁テープ) → センサー → カプトン」の順で固定。GPUコア温度との差は2〜3℃程度で、ファン制御のソースとしては十分な精度です。

💨 エアフローと熱管理の最適化

最終的なエアフロー構成は以下の通りです。

| 位置 | 搭載 | 方向 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 側面 | 付属140mm ×3 | 吸気 | マザーボード~GPU上面一帯へフレッシュエア供給 |

| 背面 | 付属140mm ×1 | 排気 | ベースの排気経路 |

| 天板 | E240ラジエータ(デュアルファン) | 排気 | CPU熱の主排気、上部の熱だまり解消 |

| 天板(追加) | CT140 ×1 | 吸気 | ラジエータ付近へ外気補給(正圧維持) |

| 底面(追加) | CT140 ×2 | 吸気 | GPU直下へ外気供給、コア温度の頭打ちを下げる |

吸気ファン5基に対し、排気ファン3基という、わずかに正圧(ケース内気圧が外気より高い状態)の構成です。これにより、ホコリが意図しない隙間から侵入するのを防ぎつつ、ケースの底から吸い上げた新鮮な空気がGPUを冷却し、熱が自然に上昇して天板と背面から排出される、理想的な縦方向のエアフローが完成します。

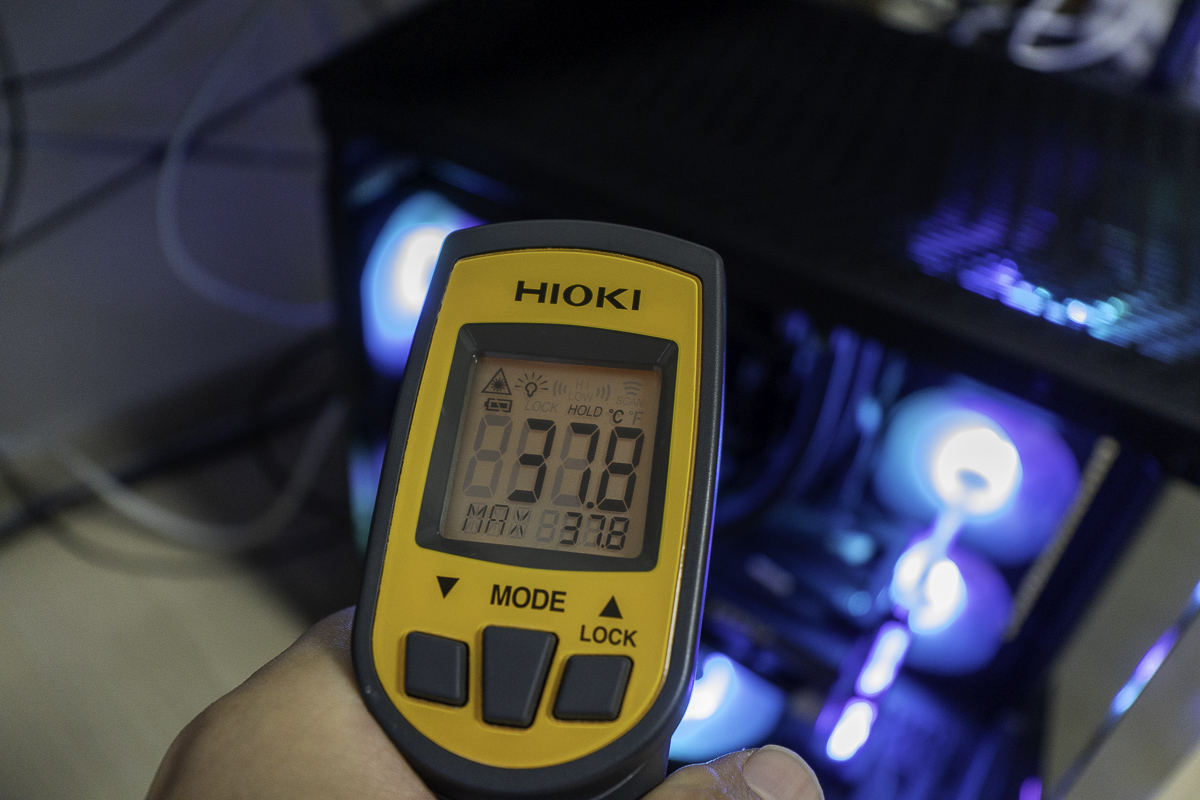

制御ロジック(Q-Fan)

- Source: T-Sensor(GPU裏温度)

- 目安カーブ: 30℃→25%, 40℃→40%, 50℃→65%, 60℃→85%, 65℃→100%

- Step-up: 0〜1s(GPU温度に素早く反応)

- Step-down: 8〜12s(負荷低下時のファンの急な回転数低下を防ぎ、安定させる)

この設定により、CPUは簡易水冷で静かに安定し、ケースファンはすべてGPUのためだけに動く、という合理的な熱管理システムが機能します。

✍️ まとめ

「コスパ構成 × グラボ全振り」という一見アンバランスな構成ですが、AI開発やクリエイティブな作業に目的を絞れば、非常に合理的で高性能なマシンを構築できることがお分かりいただけたかと思います。

特に、OSを介さずにBIOSレベルでファンコントロールを完結させる「T-Sensor運用」は、リソースを最大限AIタスクに集中させたい場合に有効なテクニックです。静音性と冷却性能を両立させたこの構成が、これからローカルAI環境を構築しようと考えている方々の参考になれば幸いです。

![規格:PC4-28800 (DDR4-3600MHz) 容量:16GB [8GB×2枚] 種類:288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM 定格電圧:1.35V Cas Latency:18 タイミング:18-19-19-39 XMP:XMP2.0対応 ヒートスプレッダ:VENGEANCE RGB PRO シリーズ ・ ヒートスプレッダカラー:WHITE 転送クロック:3600MHz ・ JEDEC準拠 ・ デュアルチャンネル:対応 製品保証:永久保証](https://m.media-amazon.com/images/I/41iU5vqzvbL._SL160_.jpg)

![CORSAIR DDR4-3600MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE RGB PRO シリーズ 16GB [8GB×2枚] CMW16GX4M2C3600C18W #1](https://m.media-amazon.com/images/I/41BDGkMDV2L._SL100_.jpg)

![CORSAIR DDR4-3600MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE RGB PRO シリーズ 16GB [8GB×2枚] CMW16GX4M2C3600C18W #2](https://m.media-amazon.com/images/I/41fsF1T4ULL._SL100_.jpg)

![CORSAIR DDR4-3600MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE RGB PRO シリーズ 16GB [8GB×2枚] CMW16GX4M2C3600C18W #3](https://m.media-amazon.com/images/I/51xQ1SUCYIL._SL100_.jpg)

![CORSAIR DDR4-3600MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE RGB PRO シリーズ 16GB [8GB×2枚] CMW16GX4M2C3600C18W #4](https://m.media-amazon.com/images/I/51qZ5ezgjgL._SL100_.jpg)

![CORSAIR DDR4-3600MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE RGB PRO シリーズ 16GB [8GB×2枚] CMW16GX4M2C3600C18W #5](https://m.media-amazon.com/images/I/5130L2yfSjL._SL100_.jpg)

コメント