二週間前からIngressを始めたのですが、やはりヘッドホンを使って音声ナビゲーションを確認しながらプレイした方が格段に便利だと感じます。

特にIngressは屋外でプレイするゲームですので、画面を凝視し続ける時間が長ければ長いほど危険。

ゲームサウンドをなんらかの手段で聞きながらプレイできれば、画面を見ていなくても目的地のポータルがアクセス可能な範囲に入ったら音声で教えてくれたり利便性が増すと同時に周囲のリアルな環境に神経を向ける余裕が生まれます。

というわけで何か良いヘッドホンが無いか考えてみたわけです。

ワイヤレスという事がまずは大前提

Ingressはスマートフォンにインストールされたアプリを操作するゲームですので、当然のことながらスマートフォンに余計なコード類を繋がない方がプレイしやすい。

連続再生時間はとても重要

Ingressにハマると平気で数時間歩き続けたりするのですが、そうするとBluetoothオーディオ機器のバッテリーの方が先に干上がるという経験をしました。

特に超小型のBluetooth機器は連続再生時間を犠牲にして小型化を実現しているという側面があるので、「往復の通勤時間さえ電池もてばいよね」みたいなコンセプトのBluetooth機器はIngressには全く向きません。

連続再生時間は8時間前後は欲しいところ

カナル型は環境音が聞こえなくなるので超危険

危険が危ないです。通勤中にカナル型のイヤホンをつけて音楽を聞きながら歩いていてもそれほど危険は感じないのですが、それは常に前を見ながら歩いているからの話であって、時々画面で状況を確認しながら歩くIngressの場合、画面を見てる間は五感が遮断されたブラックアウト状態になります。

歩きスマホ自体が推奨される行為ではないので、画面を見る時は必ず停止するなどすべきだとは思います。

しかし停止してたとしても耳が塞がれていると後ろから道幅ギリギリで接近する大型車の接近に気が付かなかったりするので、聴覚は残しておきたい。

イヤホンのつけ心地は重要

長時間装着する事になるので、長い時間つけていても耳が痛くならないイヤホンを選びたいところ。先ほどカナル型にダメ出しをしましたが、カナル型は長時間利用時に内耳を圧迫し続けるため耳が痛くなる事が多いので、ここでもおすすめ出来ないのかなと。

個人的に達した結論は、メガネのように耳にかけてスピーカー部がそっと耳の穴の上に添えられるようなタイプがおすすめ。

とすると、自ずとJabraや、Plantronicsのヘッドセットが候補に上がってくるわけですが。

イヤホン型か、もしくは片耳ヘッドセット型か

片耳ヘッドセットの方が、反対の耳が100%周囲の環境音を拾えるようになるので安全性は高いと思います。しかし小型化を追求する製品は極端に連続再生時間が短かったりするので注意が必要です。

また片耳のヘッドセットの方が音声通話の快適性が格段に上なので、メンバーと少し離れて行動するような場合は便利かもしれません。

おすすめなのは片耳ヘッドセット型なのですが、個人的に片耳ヘッドセットは小さすぎて紛失する事が多いので、私は両耳ステレオ型の方が好きです。

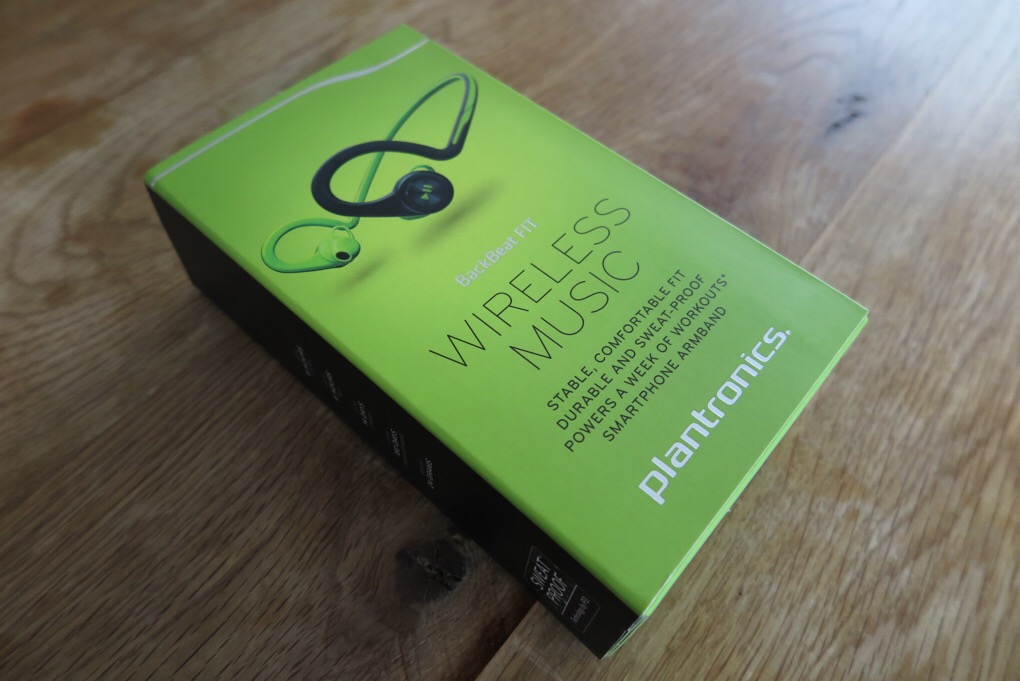

というわけで僕の場合はBackbeat Fitがベストだと思った

かれこれPlantronicsのBackbeat Fitは、第3世代目なんですね。(たぶん)

たぶんというのは、もともとBackbeatシリーズは米国のAltec Lansing Technologies, Inc.という音響メーカーの製品で、Plantronicsに買収されてPlantronics製として売られたという経緯がありまして。

少なくともBackbeat903+は日本の正規代理店では扱っていた事はないと思います。

Backbeat 903+

現行最新機種のBackbeat Fitの正当な先祖というべきBluetoothヘッドホンです。

メガネのように耳にかけて、スピーカー部分は少し浮いたような状態で固定されます。つまり環境音が殆ど阻害されず聞こえます。逆にいうと音漏れも心配なわけですが、その辺は割り切って使うしか無いですね。この当時からBackbeatはスポーツ用途に特化したヘッドホンでした。

しっかりと固定されて、激しい運動をしながら使っても全くずれる事も無く、私はこのヘッドホンをジム用として使っていました。首筋に回すコードが少し太かった為、腹筋のトレーニング中に少し気になる事があったくらい。

Backbeat Go

ちょっと方向性が変わって、スタイリッシュな方向性で売り出されていました。めちゃくちゃ軽くイヤーピースも汎用的な物が使用可能でなかなか魅力的な製品なのですが、電池の持続時間がかなり短いというIngress用途としては致命的な弱点があります。

おそらくBackbeat GoはAltecとは全く関係無い開発チームが作ってたんじゃないかと思います。

真打ちBackbeat Fit

Backbeat 903+の頃から思っていたのですが、Altecのヘッドホンは音がいい。ちょっと耳から浮いてる状態で聴いてるにもかかわらず、癖のない透明感ある癖のない音質です。Fitも旧モデルから小型化を果たしつつも音質は相変わらず良いと思います。

写真を見ていただければわかると思いますが、旧モデルのBoxの箇所が綺麗サッパリ無くなっております。旧モデルは肌との接地面が大きくて運動中にここが汗で蒸れるという事があったのですが、Backbeat Fitではそのような事は皆無です。

劇的な小型化を果たしつつ、音楽の連続再生時間は8時間と旧モデルと同等であり、技術の進歩にはびっくりです。

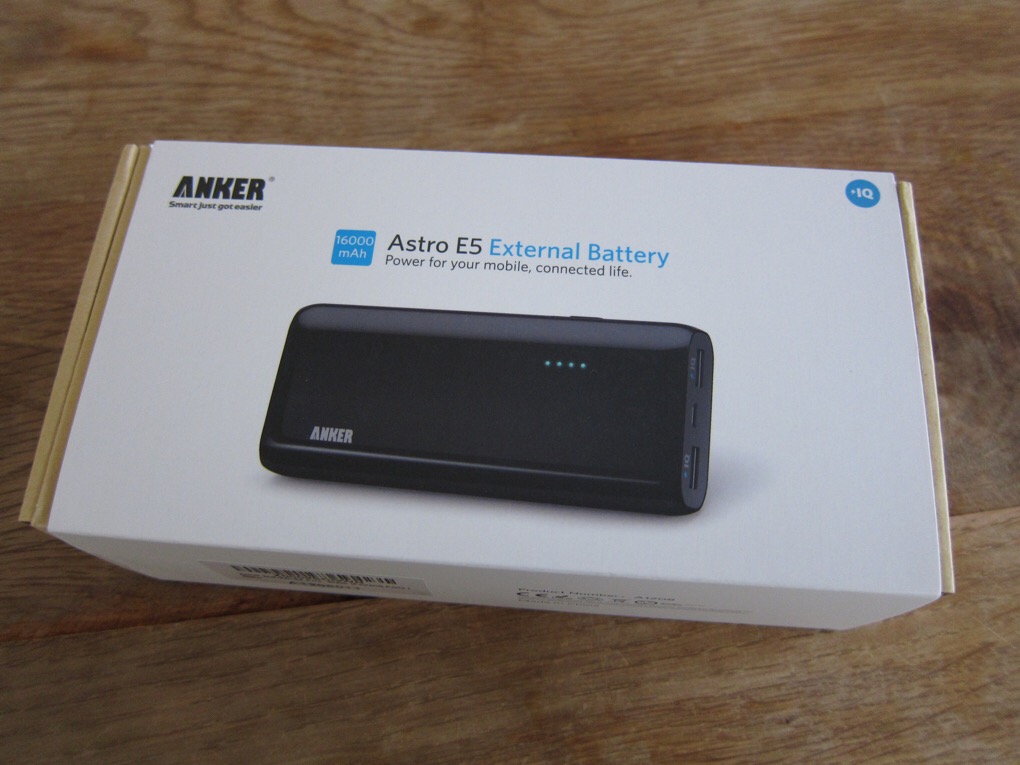

付属のポーチですが、実はこいつはリバーシブルですw普段ヘッドホンを使わない時はこのようにポーチとして使います。

運動中は裏返してアームバンドポーチとして使います。そんなに容積は無いので大画面スマートフォンは入らないかも…

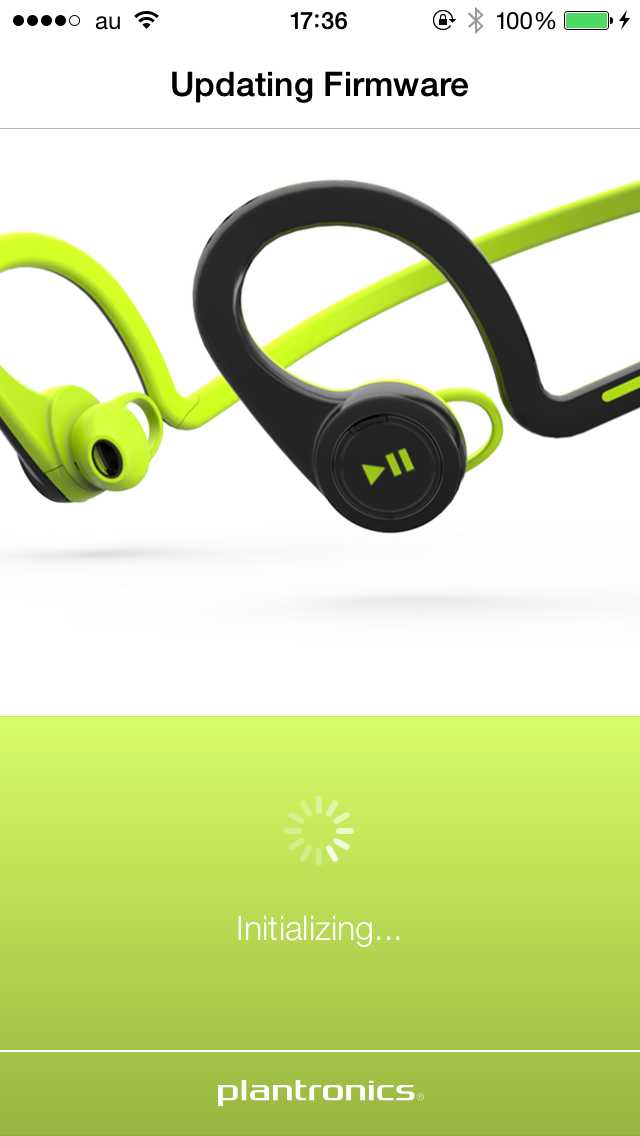

ちょっとびっくりしたんですが、Backbeat Fitには専用のiOSアプリがあります。このアプリの役目は最新のファームウェアをデバイスにインストールする事が目的のようです。PCレスでファームアップデートとか素敵すぎる。

とはいえBackbeat Fitに全く問題が無い訳では無い

最近流行りA2DPマルチポイントには対応しておらず、若干時代遅れな感じですね。

また利用者の安全性を優先させている製品仕様そのものがユーザーを明確に分ける感じで、移動が電車メインの人が手を出すヘッドホンではありません。

まとめ

最近のヘッドホンのトレンドとしてはどれだけ遮音性高める事が出来るか?という方向に向かっているように思えますが、Backbeat Fitは当初のコンセプト通りエクササイズ用途にのみ特化した、最近珍しいヘッドホンだと思います。

全ての用途に万能に使えるタイプでは無いですが、使い分ける事が出来れば非常に頼もしいアイテムです。

PLANTRONICS (2014-07-17)

売り上げランキング: 322

via PressSync

![[トゥミ] バッグ(ショルダーバッグ) 142484 ブラック アルファ ブラボー FTX バリスティック ジュニア クロスボディー メンズ レディース [ブランド] [並行輸入品] #1](https://m.media-amazon.com/images/I/518g6YIrKbL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] バッグ(ショルダーバッグ) 142484 ブラック アルファ ブラボー FTX バリスティック ジュニア クロスボディー メンズ レディース [ブランド] [並行輸入品] #2](https://m.media-amazon.com/images/I/41WSW4DSBiL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] バッグ(ショルダーバッグ) 142484 ブラック アルファ ブラボー FTX バリスティック ジュニア クロスボディー メンズ レディース [ブランド] [並行輸入品] #3](https://m.media-amazon.com/images/I/51iUMk9A32L._SL100_.jpg)

![[トゥミ] バッグ(ショルダーバッグ) 142484 ブラック アルファ ブラボー FTX バリスティック ジュニア クロスボディー メンズ レディース [ブランド] [並行輸入品] #4](https://m.media-amazon.com/images/I/51pg2AdidVL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] バッグ(ショルダーバッグ) 142484 ブラック アルファ ブラボー FTX バリスティック ジュニア クロスボディー メンズ レディース [ブランド] [並行輸入品] #5](https://m.media-amazon.com/images/I/41O5hF-5YsL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] ショルダーバッグ アルファブラボー ALPHA BRAVO ジュニアクロスボディー メンズ JUNIOR CROSSBODY 142484 1041 0232709D [並行輸入品] #1](https://m.media-amazon.com/images/I/41T6Dd2TzJL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] ショルダーバッグ アルファブラボー ALPHA BRAVO ジュニアクロスボディー メンズ JUNIOR CROSSBODY 142484 1041 0232709D [並行輸入品] #2](https://m.media-amazon.com/images/I/21Hr0hITjjL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] ショルダーバッグ アルファブラボー ALPHA BRAVO ジュニアクロスボディー メンズ JUNIOR CROSSBODY 142484 1041 0232709D [並行輸入品] #3](https://m.media-amazon.com/images/I/21nlUUUFnnL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] ショルダーバッグ アルファブラボー ALPHA BRAVO ジュニアクロスボディー メンズ JUNIOR CROSSBODY 142484 1041 0232709D [並行輸入品] #4](https://m.media-amazon.com/images/I/41yMUqUBotL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] ショルダーバッグ アルファブラボー ALPHA BRAVO ジュニアクロスボディー メンズ JUNIOR CROSSBODY 142484 1041 0232709D [並行輸入品] #5](https://m.media-amazon.com/images/I/31Zlz5202GL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] バッグ(ショルダーバッグ) 144590 ブラック アルファ バリスティック ナイロン スモール クロスボディー ポーチ メンズ [ブランド] [並行輸入品] #1](https://m.media-amazon.com/images/I/410gu3fdsAL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] バッグ(ショルダーバッグ) 144590 ブラック アルファ バリスティック ナイロン スモール クロスボディー ポーチ メンズ [ブランド] [並行輸入品] #2](https://m.media-amazon.com/images/I/41ce0651EkL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] バッグ(ショルダーバッグ) 144590 ブラック アルファ バリスティック ナイロン スモール クロスボディー ポーチ メンズ [ブランド] [並行輸入品] #3](https://m.media-amazon.com/images/I/21bbNmznHOL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] クロスボディ 公式 正規品 Alpha Bravo 「ジュニア」クロスボディ メンズ 0232709 ブルー #1](https://m.media-amazon.com/images/I/41sOgNU6NxL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] クロスボディ 公式 正規品 Alpha Bravo 「ジュニア」クロスボディ メンズ 0232709 ブルー #2](https://m.media-amazon.com/images/I/415Z8F+8yLL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] クロスボディ 公式 正規品 Alpha Bravo 「ジュニア」クロスボディ メンズ 0232709 ブルー #3](https://m.media-amazon.com/images/I/41L32Y81pyL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] クロスボディ 公式 正規品 Alpha Bravo 「ジュニア」クロスボディ メンズ 0232709 ブルー #4](https://m.media-amazon.com/images/I/41F8yCWtC8L._SL100_.jpg)

![[トゥミ] クロスボディ 公式 正規品 Alpha Bravo 「ジュニア」クロスボディ メンズ 0232709 ブルー #5](https://m.media-amazon.com/images/I/41i0vOcfO0L._SL100_.jpg)

![[トゥミ] クロスボディ #1](https://m.media-amazon.com/images/I/41KYkxLQQML._SL100_.jpg)

![[トゥミ] クロスボディ #2](https://m.media-amazon.com/images/I/41mibjdpM0L._SL100_.jpg)

![[トゥミ] クロスボディ #3](https://m.media-amazon.com/images/I/311qh4QBUfL._SL100_.jpg)

![[トゥミ] クロスボディ #4](https://m.media-amazon.com/images/I/41xu8LzlY5L._SL100_.jpg)

![[トゥミ] クロスボディ #5](https://m.media-amazon.com/images/I/41twn+4H6wL._SL100_.jpg)